| 최초 작성일 : 2025-12-15 | 수정일 : 2025-12-15 | 조회수 : 28 |

Daily News Essay는 뉴스를 요약하지 않습니다. 이미 알려진 사실을 반복하지 않고, 그 뉴스가 내 일상에 남기는 감정과 균열을 짧은 에세이로 기록합니다. 이 글은 해설도, 사설도 아닙니다. 숫자와 주장 대신, 우리가 그 뉴스를 읽으며 느꼈지만 말로 옮기지 못했던 감각에 집중합니다. 거대한 담론이 아니라 ‘이 뉴스가 나와 무슨 상관이 있는가’에서 출발해, 오늘 하루의 생각 하나를 남기는 것이 이 글의 목적입니다.

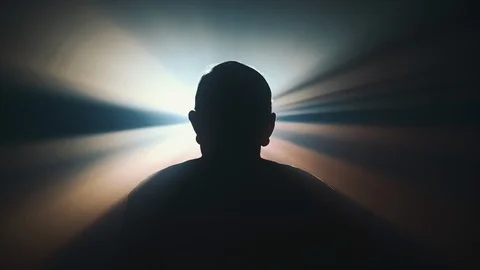

「초지능 통제 불가능성 경고 잇따라」(르몽드, 12월 14일) 「AI 경쟁 가속… 안전 논의는 뒷전」(The Guardian, 12월 13일) 「기술은 앞서가지만 윤리는 준비되지 않았다」(뉴욕타임스, 12월 12일) \"그들이 시도하도록 내버려 두는 것은 미친 짓이다\"라고 말했다.\"(르몽드.2025.12.14) ---------------------------------- 한 연구자는 말했다. 초지능이 인류를 파멸시킬 수 있다고. 그리고 그들이 시도하도록 내버려 두는 것은 “미친 짓”이라고. 이 말은 과장이 아니다. 오히려 너무 차분해서 더 불안하게 들린다. 초지능에 대한 경고는 새롭지 않다. 그러나 이번에는 다르다. 공상과학 작가가 아니라, 기계 지능을 연구해온 내부자의 언어이기 때문이다. 이 공포는 상상이 아니라, 경험에서 나온다. 흥미로운 점은 위험의 주체가 명확하지 않다는 것이다. 기계가 우리를 공격할 것이라는 이야기보다, 인간이 멈출 수 없다는 사실이 더 자주 등장한다. 경쟁은 계속되고, 투자는 멈추지 않으며, 누군가는 먼저 만들어야만 한다고 말한다. 통제보다 속도가 우선되는 순간, 위험은 이미 시작된다. 이 지점에서 초지능은 기술의 문제가 아니라 윤리의 문제가 된다. 무엇을 만들 수 있는가가 아니라, 무엇을 만들어도 되는가를 결정하지 못하는 상태. 인류는 늘 능력보다 절제에 더 서툴렀다. 한나 아렌트(Hannah Arendt)는 인간의 위기는 악의 크기가 아니라 사유의 중단에서 비롯된다고 말했다. 지금의 초지능 논쟁도 다르지 않다. 우리는 너무 바빠서 멈춰 서서 묻지 못한다. 이 길의 끝이 어디인지, 그리고 그 끝에 우리가 설 자리가 남아 있는지를. 이 뉴스가 남기는 감정은 공포가 아니라 허탈함에 가깝다. 우리는 이미 알고 있다. 위험하다는 것을. 그럼에도 계속 가고 있다는 사실을. 그래서 이 이야기는 기계의 미래가 아니라, 인간의 선택 능력에 대한 시험처럼 읽힌다. 초지능은 언젠가 도래할지도 모른다. 그러나 더 중요한 질문은 그 순간 인간이 통제권을 쥐고 있을 것인가다. 기계가 인간을 넘어서는 순간보다, 인간이 스스로를 넘겨버리는 순간이 더 조용히, 더 먼저 올지도 모른다.